Les droits de succession dans un contexte international

enjeux et stratégies impliquant l’Andorre

La mobilité accrue des familles, les carrières internationales et la détention d’actifs dans plusieurs pays placent de plus en plus de transmissions patrimoniales dans une dimension transfrontalière. Or, en matière de succession, chaque État revendique son droit d’imposer, ce qui entraîne un risque majeur : la double imposition successorale.

Comprendre les règles applicables et anticiper leur articulation est essentiel pour sécuriser la transmission d’un patrimoine et en optimiser la fiscalité.

La succession

Qu’est-ce qu’une succession internationale ?

Une succession prend une dimension internationale dès qu’un élément d’extranéité intervient :

- Le lieu de résidence du défunt,

- La nationalité des héritiers,

- La localisation des biens transmis.

Exemple : un résident français possédant un chalet en Andorre, un expatrié installé à Barcelone dont les enfants vivent en France, ou encore un couple mixte avec nationalités différentes. Dans chacun de ces cas, plusieurs systèmes fiscaux peuvent entrer en jeu, parfois de manière concurrente.

La succession

Les critères de rattachement utilisés par les États

Chaque pays applique ses propres critères pour imposer une succession :

- Le domicile fiscal du défunt : certains États imposent la totalité du patrimoine mondial.

- La nationalité : quelques pays considèrent leurs ressortissants imposables même s’ils vivent à l’étranger.

- La localisation des actifs : un bien immobilier reste imposable dans le pays où il est situé.

Ces règles peuvent s’additionner et générer des conflits d’imposition.

La succession

Le risque de double imposition successorale

Une même transmission peut être taxée deux fois

Exemple : un résident français propriétaire d’un appartement en Espagne. Au décès, l’Espagne imposera ce bien localement. Simultanément, la France, du fait du domicile du défunt, inclura aussi ce bien dans la succession taxable.

Sans mécanisme correcteur, les héritiers supportent une charge fiscale lourde, réduisant la valeur nette transmise.

La succession

Les conventions fiscales internationales

Pour limiter ce risque, certains États concluent des conventions bilatérales en matière de succession. Ces accords précisent quel pays a priorité pour taxer un bien ou une succession et dans quelles conditions l’autre peut appliquer un crédit d’impôt ou une exonération.

Toutefois, ces conventions sont peu nombreuses : la France n’en a signé qu’une trentaine, et l’Andorre, aucune en matière successorale. Cela oblige souvent à une analyse au cas par cas.

La succession

Focus France / Andorre

- En France : les droits de succession sont progressifs et peuvent atteindre 45 % selon le lien de parenté.

- En Andorre : il n’existe aucun impôt sur les successions ni sur les donations. Un atout considérable pour la planification patrimoniale, notamment pour les familles disposant de biens ou de résidences en Principauté.

- Conséquence pratique : un résident andorran possédant des biens en France verra ses héritiers imposés en France uniquement sur ces biens français. En revanche, si un résident français possède des biens à l’étranger, y compris en Andorre, ces derniers seront imposés en France. D’où l’importance d’anticiper la structure patrimoniale et d’être bien accompagné pour utiliser les outils juridiques adaptés.

La succession

Stratégies d’optimisation patrimoniale internationale

- Anticiper par des donations : profiter des abattements existants dans le pays d’imposition.

- Recourir au démembrement de propriété : transmission progressive et fiscalité allégée.

- Adapter sa résidence fiscale : réfléchir au lieu de résidence du défunt et des héritiers.

- Structurer ses investissements : via des holdings, sociétés civiles ou instruments de droit étranger.

Conclusion

Dans un contexte de mobilité internationale, la transmission d’un patrimoine ne peut se préparer sans une analyse fine des règles fiscales des différents États concernés. Entre la lourdeur des droits de succession français et l’absence d’imposition en Andorre, une planification bien pensée permet de protéger ses proches et d’optimiser la charge fiscale.

SOL Fiscal est un cabinet de conseil franco-andorran et Family Office qui accompagne ses clients dans l’ensemble de leurs enjeux fiscaux et patrimoniaux, en proposant des solutions sur mesure, durables et conformes aux réglementations françaises et andorranes.

DES QUESTIONS ?

Contactez-nous

Notre cabinet à votre écoute pour étudier votre situation rapidement !

Adresse E-mail :

contact@sol-fiscal.com

Téléphone :

+33 6 19 23 24 75

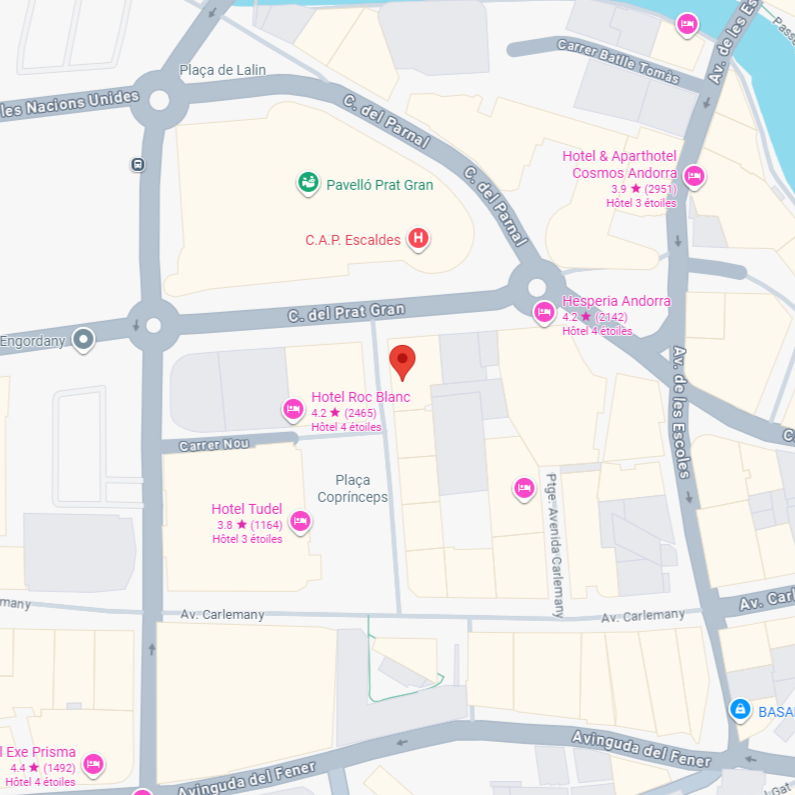

Nous trouver :

Plaça Coprínceps, Passatge Bonaventura Móra Munt, 4Bis – AD700 Escaldes-Engordany Entresol 2 (ES)